当院では、通常の近視・遠視・乱視メガネの他、小児のメガネ、プリズム眼鏡、弱視眼鏡、遠近・中近・近々累進眼鏡の処方箋にも対応しております。

当院では、度数の記載された処方箋をお渡しし、現物のメガネはお好きな眼鏡店で作成可能です。(眼鏡店の指定は強制はありません。)

眼科で処方するメリットは?

- 目の病気の有無を確認できる。

- 医学的に適切な度数で判断できる。

- 子供の弱視を発見できる。

特に、急に視力が変化した方、遠近両用希望の方、お子様などは眼科にて処方を受けていただく方が安心です。

近視、遠視、乱視とは?

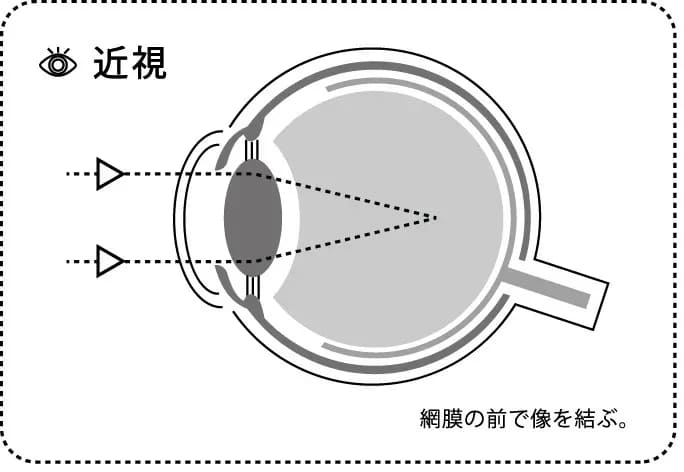

1.近視

近視とは、映像が網膜の手前で焦点を結んでしまう状態で、近くの物体を見るときにはピントが合いますが、遠くの物体はピントが合わずぼやけて見えます。

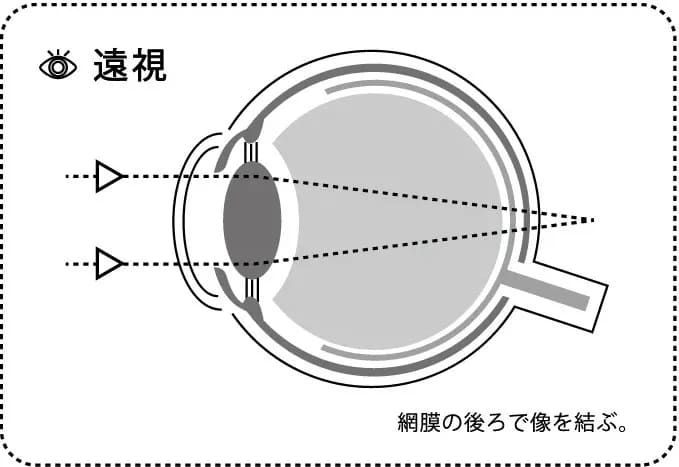

2.遠視

遠視とは、映像が網膜の後方で焦点を結んでしまう状態で、遠くの物体を見るときには調節力が働く範囲で見えますが、近いところでは調節力が不足し見えません。老眼が進むと、調節力が衰えるため、近くだけでなく遠くまで見えづらくなってきます。

3.乱視

乱視とは、角膜や水晶体の表面に歪みが生じるために、網膜面に焦点が合わない状態です。正乱視と不正乱視があり、正乱視には、直乱視、倒乱視、斜乱視があります。

直乱視:横向きのラグビーボールのように上下が押し潰された形になっているタイプで、垂直の線がはっきり見えるものの、水平の線はぼやけて見えます。

倒乱視:左右が押し潰された縦長の形になっているタイプで、水平の線ははっきり見えるものの垂直の線は見えにくいです。

斜乱視:角膜や水晶体が斜めになっているタイプで、斜めの線が見えやすく、その線に直角に交わっている線が見えにくいです。

成人のメガネ処方

当院では、単に度数を測るだけでなく、視力低下の原因となる病気が隠れていないかを診察した上で、メガネの処方箋を発行しております。

メガネを作れば見えるようになると思っていた方の中に、白内障や眼底疾患などの病気が見つかることがありますので、眼科での検査が重要です。眼精疲労やけいれんの症状があれば、同時に治療を行います。

単焦点レンズ

近視、遠視、乱視に対応したレンズです。

下記の特徴をお持ちの方は、より専門的な調整が必要になりますので、ぜひ当院にお任せください。

- 強度近視

- 強度遠視

- 不同視(左右差が+2.0D以上の場合)

- 左右で遠視・近視が異なる場合

- 強度乱視(+2.0D以上)

- 弱視

- 片目の矯正視力が著しく低い場合

- 白内障手術後の眼内レンズ挿入眼

遠近両用レンズ

遠近両用レンズは、レンズの上方部と下方部で焦点距離が異なり、視線を上下に動かすことで、遠くも近くも見ることができます。遠近にピントが合うため、メガネのかけ外しの手間が省けます。老眼、白内障術後など、調節力が低い場合に有用です。

累進多焦点レンズ:目線を下に落とすと近くがよく見え、視線を上げるごとに遠くを見られる作りになっています。現在は遠近といえば、このタイプのレンズが主流です。見え方に慣れるため、長時間かけていることが推奨されています。

中近両用レンズ

中近両用レンズでは、遠~中~近の中距離の領域が広く設計されています。パソコンなどの中間距離を見る時間が長く、遠方を見る時間が少ない場合に最適です。

近々両用レンズ

近々レンズでは、近くの対象物を見る方に最適です。遠方にはピントは合いませんが、レンズ上方で中間程度が見える領域があります。

プリズム

眼位のずれ(斜視)がある場合に処方します。

小児のメガネ処方

お子様のメガネは、事前に点眼薬を使用して度数を測定し、より正確な度数でメガネを作成します。当院では、度数の記載された処方箋をお渡しし、現物のメガネはお好きな眼鏡店で作成可能です。(眼鏡店の指定はありません)

小児のメガネ処方の流れ

1.調節麻痺下屈折度数検査(当日可)

調節麻痺薬という調節力を麻痺させる点眼をします。点眼が効いてきたら、機械により正確な度数を測ります。検査当日は、瞳孔が通常の状態に戻るまで5時間程度、ぼやけたりまぶしく見えます。

2.メガネ処方(予約制)

1.でとったデータを基に、テストレンズをかけて視力の確認をします。ふらつき・疲れ・きつさ等が出ないよう微調整を行い、処方箋交付となります。